En cierta novela conradiana de cuyo nombre no quiero acordarme,

cierto personaje más bien cursi, cierto criollo afrancesado,

se pregunta: “¿Qué sé yo de rifles militares?”. Y yo, ahora,

me pongo del otro lado con una pregunta (perdonen la modestia)

harto más interesante: ¿Qué saben los rifles de nosotros?

Historia secreta de Costaguana, Juan Gabriel Vásquez

En 1847, cuando presentó los planos del Capitolio Nacional de Colombia, el arquitecto danés Thomas Reed justificó la austeridad del edificio con una reflexión tan desengañada como inesperadamente cómica. En nuestros países —le explicó a los supervisores locales del proyecto—, no hay “mucha policía ni cuidado de los bienes públicos”, los motines “pasan con frecuencia a mayores” y “la piedra y el plomo suelen zumbar contra los palacios”. De allí que fuera obligatorio prever semejantes contigencias proyectando una fachada robusta, fácil de reparar y a la que “no ofendieran los proyectiles del Este y el Oeste”[1].

Más que su resignada aceptación de que, tarde o temprano, el hogar del Congreso sería atacado por algún bando inconforme, lo que a mí siempre me sedujo en esas palabras de Reed es el método de observación subyacente. Si el autor del Panóptico de Cundinamarca sabía con exactitud cuál era la solidez de los machones en piedra y cómo los afectarían las balas, es porque también conocía muy bien el calibre de las armas disponibles en aquellos tiempos.

La anécdota es útil cuando se piensa en la historia militar de Colombia. En contraste con la atención dedicada al Ejército y a sus héroes, resulta asombroso que, en un país donde pistolas, fusiles y changones han tenido tan singular protagonismo, apenas sepamos algo sobre el armamento específico con que nos hemos atacado entre nosotros y hemos atacado a otras naciones desde que dejamos de ser una posesión española.

Sólo de manera muy reciente la historiografía colombiana ensayó algo parecido a la perspectiva de Reed, y el resultado merece, si no crear una escuela, al menos tener unos seguidores. Le corresponde a Daniel Gutiérrez, autor del libro 1819. 'Campaña de la Nueva Granada'[2], haber iniciado un tipo de análisis en el que Simón Bolívar y los demás jefes militares aparecen en un segundo plano —o no aparecen en absoluto—, mientras el haz de luz narrativo se concentra en la vida material de la tropa, en sus costumbres marciales y, claro está, en sus diferentes avíos de guerra.

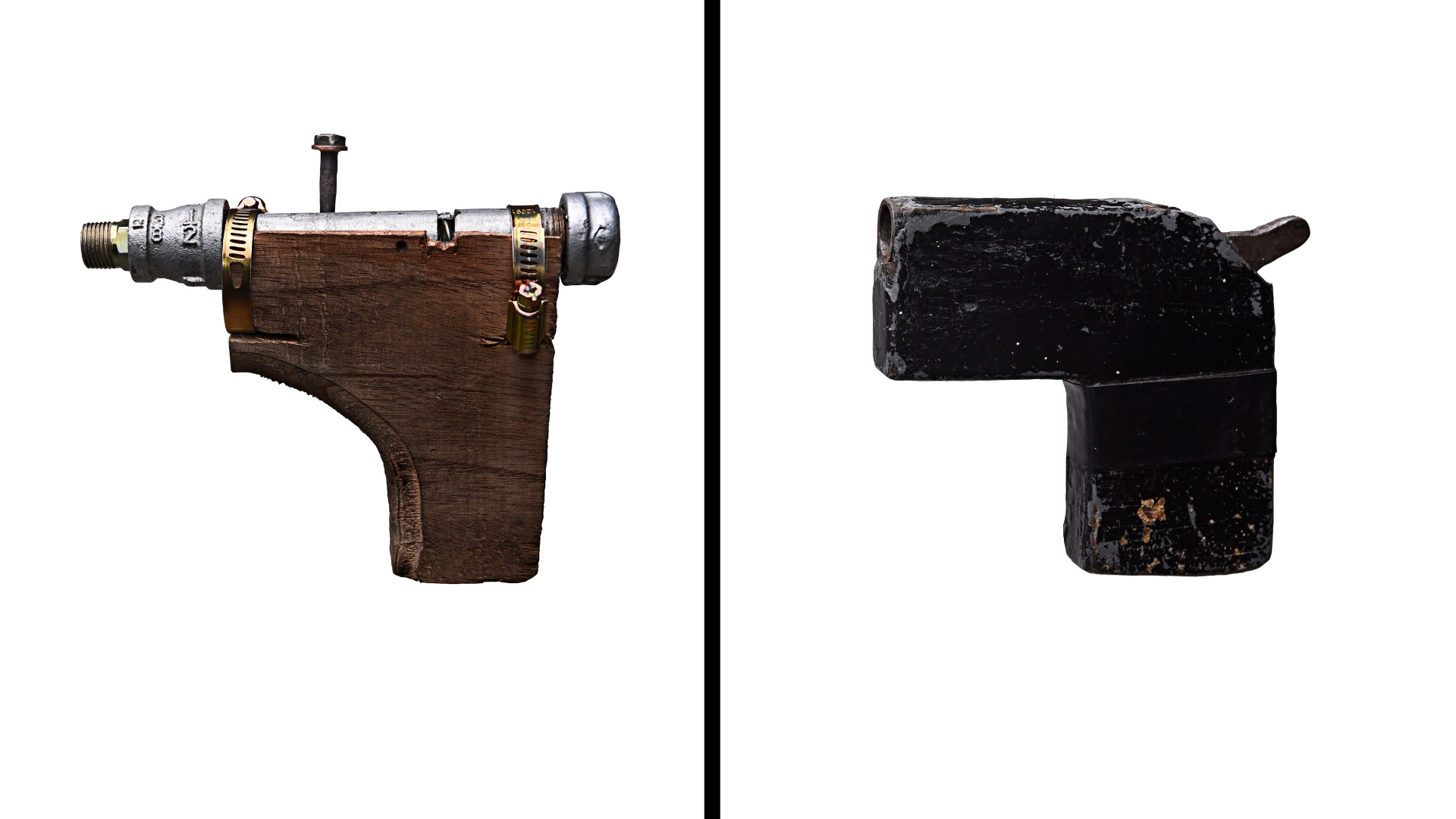

DISPAROS A MANSALVA. En los años cuarenta del siglo XX, las pistolas hechizas eran denominadas como armas de fuego reconstruidas, adaptadas o de procedencia incierta.

Foto: Camilo Rozo.

El giro introducido por este cambio de perspectiva es mayúsculo. Gutiérrez nos informa, por ejemplo, que en la época de la independencia un soldado podía realizar entre 2 y 3 tiros por minuto con un fusil europeo convencional y apenas uno con los que tenían el ánima estriada, como el Baker inglés.

Llevado a un caso particular, lo anterior significa que si en la batalla de Gámeza los novecientos infantes del bando realista consumieron unos 35.000 cartuchos, el promedio de tiros que hizo cada uno fue de 39. Como la refriega duró desde el mediodía hasta pasadas las siete de la noche, la cadencia de tiro de cada realista fue extremadamente baja: entre 5 y 8 disparos por hora. Esos datos nos permiten concluir entonces que, contra lo divulgado por la pintura, las series de televisión y algunas películas, las armas más comunes en los combates de 1819 no fueron los fusiles sino las lanzas de la caballería y los yataganes de los infantes.

Si quisiéramos aplicar este método a la historia de Colombia, tendríamos que incorporar al canon de lecturas obligadas un buen número de materiales excéntricos —tratados de táctica militar, memorias de la guerra de los Mil Días, manuales de balística—, así como el amplio abanico de las disciplinas forenses relacionadas con armas. Piénsese en cómo cambiarían nuestras ideas sobre el conflicto de tener claro que en 2008 la industria militar colombiana fabricó cincuenta millones de balas y que la mayoría de ellas fueron utilizadas en combates contra organizaciones al margen de la ley y grupos guerrilleros [3].

Los números son aturdidores: indican que en ese año las tropas del Ejército, los efectivos de la Policía y los particulares con armas hicieron un promedio de 137.000 disparos al día, esto es, unos 5.700 cada hora. Aunque no existen estadísticas al respecto, se puede calcular el impacto de la paz firmada hace cuatro años con la guerrilla de las FARC por la simple disminución en esta cadencia de tiros [4].

Mi campo de acción en este informe es más modesto: después de inventariar el parque bélico que, por distintas razones, ocupa un lugar emblemático en la memoria histórica del país; después de aventurar con cálculos propios el número de armas de fuego en circulación ahora mismo y después de establecer, si bien de forma aproximada, una proporción entre piezas legales e ilegales, ensayo una respuesta a la cuestión de qué tanto peso le corresponde a las armas ligeras en los problemas de Colombia. Advierto que el tópico ha sido abordado innumerables veces por investigadores que admiro y carece de un cierre definitivo. Mi explicación es, por eso mismo, transitoria: nos guste o no, todo aquello que pensamos está siempre en permanente metamorfosis.

Las armas emblemáticas

Pensar la historia de Colombia con un método como el de Daniel Gutiérrez implica, forzosamente, conformar una panoplia. Para establecerla, no es necesario visitar el Museo Nacional ni el Museo Militar y mucho menos abrir las páginas de 'El Arcabuz' [5]: con algo de paciencia, cualquier lector acucioso puede hacer una lista de las piezas bélicas más significativas —o más emblemáticas, o más representativas— en nuestros dos siglos de vida independiente.

Hablo de las “armas de presentación” de Simón Bolívar [6], del rifle con que mataron en Berruecos a Antonio José de Sucre, de la “pistola de pelo e ínfimo calibre” llevada por Germán Gutiérrez de Piñeres a su célebre duelo con el polígrafo José María Torres Caicedo, de las carabinas Rémington introducidas de contrabando por el italiano Ernesto Cerruti, del “viejo revólver” con que se pegó un tiro en el corazón José Asunción Silva, de los fusiles Mannlicher usados en la cruenta Guerra de los Mil Días, del Colt calibre 25 que el caricaturista Ricardo Rendón usó para volarse la tapa de los sesos, de los Mauser 98 desempolvados para la guerra contra el Perú, de la Madsen 9 milímetros del bandolero conservador Efraín González, de los habituales AK 47 y FAL de las FARC, así como, ya más cerca de nosotros, de las oscuramente famosas ametralladoras Ingram Mac 10 y Mini Uzi de 600 tiros por minuto [7].

Aunque la lista sea apenas un esbozo, muestra que la presencia de armas en la vida nacional es, además de una constante trágica, un recordatorio abrumador de lo mucho que desconocemos. Hasta hoy nadie ha podido develar, entre otros enigmas, con qué tipo de arma le dispararon al mariscal de Ayacucho. ¿Era de verdad un fusil, como se insinúa en el cuadro de José María Espinosa, o pudo haber sido una pistola? En un opúsculo [8] dedicado al asesinato, Antonio José de Irisarri incluye abundante material sobre los homicidas, excepto con qué instrumento llevaron a cabo el crimen. Tampoco sabemos cuál era esa misteriosa “pistola de pelo” de Gutiérrez, ni qué clase exacta de revólver usó el autor del “Nocturno” para poner fin a su vida.

En la época de la independencia un soldado podía realizar entre 2 y 3 tiros por minuto con un fusil europeo convencional.

No sabemos qué arsenal clandestino estaba trayendo a Colombia Joseph Conrad cuando deambuló por Santa Marta hacia 1876 —suponiendo, claro está, que en efecto hubiera estado en nuestras costas y hubiera sido contrabandista— o con qué rifles cazaban el expresidente Miguel Abadía Méndez o el poeta Guillermo Valencia en sus fincas de Choachí y Belalcázar. Ignoramos cuál fue el destino de los fusiles de asalto que los guerrilleros liberales le entregaron al general Alfredo Duarte Blum cuando se desmovilizaron en 1953, ni a dónde fueron a parar las carabinas M1 y M2 con que regresaron los soldados del batallón Colombia luego de luchar en Corea en los años cincuenta. Desconocemos qué material de guerra intentaba recuperar el cura Camilo Torres cuando lo mataron en combate.

No sabemos en manos de quién o quiénes terminaron las cerca de cinco mil armas que el M-19 sustrajo del Cantón Norte de Bogotá en 1978, o si realmente se perdió todo el armamento ilegal que transportaba el buque Karina al momento de ser hundido en 1981, o que pasó con la SIG Sauer de 9 milímetros cargada por Pablo Escobar la mañana de 1993 en que cayó abatido por un cuerpo élite de la Policía [9]. Por no saber, ignoramos incluso por qué el diario El Tiempo de Bogotá acusó en 1981 a Gabriel García Márquez de financiar la compra de fusiles, granadas y morteros para el grupo guerrillero M-19 [10].

HISTORIAL. Se estima que hay 4 millones de armas en todo el territorio colombiano. Esta suma incluye a las Fuerzas Armadas y policiales, grupos guerrilleros, combos delincuenciales, empresas de seguridad, entre otros.

Foto: Camilo Rozo.

Dilucidar dónde se fabricaron, quiénes fueron sus propietarios y a qué fines se han destinado las armas en Colombia es algo diferente a engolosinarse con datos eruditos. Ciertamente uno descubre en la literatura detalles singulares como la tendencia de los reclutas panameños del siglo XIX “a usar la baqueta del fusil como asador de carne” o, en casos de ingenuidad inverosímil, a confundir “el zumbido de las balas con el de moscardones en el aire” [11]. Pero el objetivo de estas pesquisas, al menos si uno sigue la estela de Daniel Gutiérrez, es llegar a conclusiones de más amplio calado.

Los manuales de infantería decimonónicos dan pistas formidables para saber hasta qué punto disparar, limpiar y conservar de manera correcta un fusil eran conocimientos comunes entre la población [12]; las fotos de militares, bandoleros o cazadores con los instrumentos de su oficio sugieren una conexión entre armas, identidad masculina y erotismo [13]; el seguimiento de la SIG Sauer de Pablo Escobar o, mejor aún, de la Pietro Beretta de Salvatore Mancuso, ofrece un camino prácticamente inédito para examinar los vínculos del Ejército y la Policía Nacional con el paramilitarismo [14].

La lista también es útil para disipar un persistente equívoco. En razón a nuestra larga historia de violencia, se ha sugerido que los colombianos tenemos un desprecio especial por la vida humana o una inclinación particular por la delincuencia o el crimen. No es cierto. No existe ni en la genética ni en la educación del país nada que demuestre una proclividad específica hacia la barbarie. Lo que sí muestra la presencia de armas en nuestra historia es, por un lado, la imposibilidad de separar linealmente a la sociedad civil de los actores violentos y, por el otro, el arraigo que ha tenido en nuestra intelectualidad la teoría de los ciudadanos en armas de Maquiavelo [15].

Eso no significa que tengamos una “cultura del terror”, como suponía el antropólogo Michael Taussig en los años noventa [16]; significa que en nuestros diseños institucionales el “levantarse en armas”, el “todos a las armas” —repetido uno y otra vez desde el inicio de nuestra vida republicana— goza de una legitimidad perturbadora y explica una de nuestras mayores ansiedades cívicas: la sospecha, más aún, la cuasi certeza de que alguien, en alguna parte, tiene escondido un arsenal inmenso y piensa usarlo para derrocar al poder de turno.

Esta paranoia no es en absoluto una exageración. En 1991 el comandante Walter del Ejército Popular de Liberación le dijo a la antropóloga Claudia Steiner que, cuando el guerrillero liberal Julio Guerra se desmovilizó en los años cincuenta del siglo pasado,

se reinsert[ó] a la vida civil con sus hombres, pero no entreg[ó] todas las armas, sólo las más malas [y] se qued[ó] con una reserva…Eran unos fusiles antiguos muy pesados, de 18 libras y 5 tiros, no eran de repetición, eran manuales, palancas de mano o sea, vainas rudimentarias [17].

Obviando diferencias de época y circunstancia, lo anterior se podría decir de prácticamente cualquier armisticio en Colombia. Una vez se pacta la paz, siempre queda entre los firmantes la suspicacia de que una de las partes está mintiendo. El Estado asume que los chusmeros no sólo no entregaron la totalidad del parque, sino que dejaron en una caneca barnizada con pendare “diez fusiles, un F.A. y una ametralladora Thompson”, tal como sucede en el cuento “El día que enterramos las armas” de Plinio Apuleyo Mendoza [18].

A su vez, los insurrectos asumen que el Estado incumplirá sus promesas al otro día de firmar los acuerdos, de ahí que conservar una reserva de material bélico sea la única prenda de garantía en ese negocio incierto. El comandante Walter lo dice de manera taxativa: “Los primeros fusiles que entraron al EPL” fueron los que Julio Guerra usó en sus campañas del nororiente colombiano y que, por supuesto, no entregó al Gobierno cuando se desmovilizó a finales de los años cincuenta [19].

Ahí, en esas reticencias de parte y parte, en esa desconfianza nunca resuelta del todo, se agazapa la dificultad para decirle adiós a las armas en Colombia.

De China, con amor

Naturalmente, la panoplia descrita en los acápites anteriores es mucho más extensa. El coronel John Marulanda [20] sostiene que si, además de las armas históricas ya mencionadas, también quisiéramos incluir el parque incautado desde el año 2000 hasta nuestros días tendríamos que añadir los fusiles AR-15, AKM o Norinco CQ confiscados a bandas paramilitares o a disidencias de las FARC.

Aunque los nombres sugieran un nuevo tipo de armamento, en realidad se trata de réplicas del AK-47 ruso o el M-16 norteamericano. La única novedad es que ahora un buen número de esos fusiles, si no todos, proviene de China y de una misma empresa estatal, la China North Industries Corporation, Norinco.

Claro: si el objetivo fuera expandir el radio de búsqueda hasta el presente, en la lista no podría faltar el “lanzador de proyectil múltiple” con que un oficial del Escuadrón Móvil Antidisturbios mató el 24 de noviembre de 2019 al estudiante Dilan Cruz en una marcha de protesta contra el Gobierno y que, siete meses después, sigue encabezando las búsquedas en internet de un buen número de colombianos.

Pero, sean muchas o pocas las piezas que consideremos, no es fácil encontrar información fiable sobre cuántas armas circulan en el país, cuántas son legales, cuántas pertenecen al llamado “mercado gris” —el que se inicia bajo condiciones de legalidad, pero acaba en la más densa sombra— y cuántas vienen del amplísimo universo de la ilegalidad. Sin embargo, obligados a dar una cifra, podemos especular con que son menos de las que haría presumir nuestro turbulento pasado: unos cuatro millones, no más [21].

Las fotos que acompañan esta historia son fantasmas: meses después de ser confiscadas, fueron destruidas por las autoridades.

El dato surge de combinar información proveniente del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, el Portal de Datos del Gobierno Colombiano y de informes y artículos periodísticos de la última década. Con ese cruce de fuentes se concluye que, al sumar los 450.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con los 3.000 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, los 1.300 de las disidencias de las FARC, los 3.500 paramilitares de los grupos armados organizados, los más o menos 2.000 miembros de los combos delincuenciales, los 9.000 guardias del Instituto Nacional Penitenciario, los cerca de 100.000 vigilantes de las empresas de seguridad, los aproximadamente 6.500 escoltas, los 1.000 miembros de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, los 90 o 100 instructores de polígono, los cerca de 3.000 agentes aduaneros y los 530.000 particulares con salvoconducto, en Colombia hay cerca de 850.000 personas autorizadas para el porte o la tenencia de armas [22].

La cifra puede aumentar hasta el millón si asumimos que, en el primer o segundo grupo, hay gente que tiene dos o más “sustos” y que existe un número indeterminado de campesinos dedicados a la caza de monte con rifles de aire —esos que antes llamaban “chopos”—. El dato también crece si consideramos que algunas familias conservan armamento antiguo, que los veterinarios usan pistolas y/o escopetas sanitarias y que las réplicas con que se juega Paintball, o se filman películas, pueden ser más de las supuestas habida cuenta de que su venta o adquisición carece de restricciones.

Muchas de las dificultades para establecer con relativa certeza el número de armas que circulan en el país tiene que ver con la opacidad del Ejército y la Policía en estas materias. Es realmente difícil, incluso a través de mecanismos como el derecho de petición, conseguir documentación creíble sobre cuántas armas fabrica e importa Indumil —la Industria Militar Colombiana— [23], qué tan preciso es el registro que adelanta la Fiscalía en lo que toca a los antecedentes penales o cuán confiables son los controles del DCCA, la entidad encargada de controlar el comercio de armas, para la expedición de salvoconductos [24].

Las suspicacias no surgen de la nada. Desde los años cincuenta del siglo pasado se tiene conocimiento de que algunos miembros del Ejército y la Policía no sólo entregan material bélico a los grupos al margen de la ley, sino que los blindan contra cualquier posible acusación de tenencia ilegal. En '¿Quién vendía las armas a los bandoleros?', el fotoperiodista Víctor Prado Delgado [25] ofrece indicios apabullantes de que el sargento Luis Mariano Sáenz fue el principal proveedor de los guerrilleros tolimenses y de algunos sicarios del Viejo Caldas entre los años 1950 y 1965.

Una prueba parecida, pero ya en otro campo, muestra la revista Semana cuando informa que en 1983 el coronel Osvaldo Caraballo, comandante de la Policía Militar en el Valle del Cauca, les habría dicho a un grupo de agricultores: “Todo el que pueda armarse, que se arme. Si no tiene salvoconducto, yo respondo por el arma” [26].

En la actualidad estas sospechas se han transformado en secretos a voces. Está documentado que tanto en Indumil como en la Fiscalía y en la DCCA hay notables deficiencias técnicas —algunas de las cuales se han intentado subsanar con resultados más bien tristes (por ejemplo, con la adopción del Sistema Integrado de Proyección Balística [27])—. También se sabe con exactitud que un número inquietante de pistolas y fusiles empleados en asesinatos, secuestros y extorsiones salieron de los arsenales custodiados en el batallón Landazábal de Bogotá, la base San Mateo de Pereira, la Tercera Brigada de Cali y el fuerte militar de Tolemaida.

Es tan escandalosa esa porosidad del sistema que hasta Jaime Restrepo, un beligerante activista de extrema derecha que se autodenomina El Patriota en las redes sociales, acusó en un tuit del año 2016 a la Cuarta Brigada de Medellín de haber convertido la firma de permisos para armas de fuego en una “caja menor”. Estos señalamientos no son el producto de una mente afiebrada: según demostraron recientemente los periodistas Ariel Ávila y Andrea Aldana, no obstante tener requerimientos de la justicia, boletas de captura e incluso pedidos de extradición a Estados Unidos, esa brigada le facilitó entre 1997 y 2018 salvoconductos para armas de fuego a 23 sicarios de Medellín y a 3 cabecillas de bandas criminales [28].

Un campo natural de aterrizaje

El coronel Marulanda, que además de miembro de la Reserva Activa es asesor de seguridad, cree que un 15% de las pistolas y fusiles ilícitos proviene de Estados Unidos, mientras que el resto del parque ilegal nos llega desde una cofradía variopinta de naciones que incluye a Bélgica, Francia, España, Alemania, Hungría, Rusia, China y, como es de esperar, Corea del Norte.

Aunque algunos de estos países parezcan exóticos, no lo son tanto. Ya a principios de siglo XX Colombia le compró ametralladoras Schwarzlose de siete milímetros al Imperio Austrohúngaro y durante poco más de una década, entre 1924 y 1937, la casa checoslovaca Skoda, la misma que hoy fabrica autos pero que entonces era una próspera productora de material militar, se encargó de proveer al país de fusiles y cañones.

A mediados de los años cuarenta, sin embargo, el Ejército y la Policía empezaron a encontrar material bélico que sugería la existencia de un mercado ilegal de armas. Para 1960 este había crecido tanto que el abogado Alonso Moncada decidió rastrear su procedencia. Informes del servicio secreto le permitieron establecer que las rutas de entrada eran fundamentalmente dos —Panamá y la Costa Atlántica—, pero también llegar a una serie de conclusiones deprimentes. La primera era de tipo geográfico:

Cualquiera que estudie cuidadosamente el mapa de la República entiende la absoluta imposibilidad en que se encuentra el Gobierno para controlar sus costas y fronteras. Tenemos 1.760 kilómetros de litoral sobre el mar Atlántico y 1.470 sobre el Pacífico. Los límites en el oriente y en el sur están formados por miles de kilómetros deshabitados, por selvas cómplices o por ríos navegables [29].

La segunda, en cambio, atenuaba el determinismo territorial para sugerir que la vasta red de intereses creados en torno al negocio imposibilitaba en la práctica cualquier tipo de acción en contra:

El Gobierno nacional a través de de los organismos de información y represión conoce los nombres de los contrabandistas y no ignora ni la forma ni los sitios por donde operan; sin embargo, el negocio sigue siendo próspero más que todo por la falta de coordinación entre las diversas entidades gubernamentales y algunas veces con el apoyo de ellas [30].

Si quisiéramos actualizar los datos suministrados por Moncada, no tendríamos que esforzarnos mucho: todavía hoy un porcentaje significativo de las armas oscuras entran a Colombia siguiendo rutas de contrabando establecidas desde el siglo XVIII. Los matuteros centroamericanos las bajan por mar y tierra a través del Darién y Urabá, y luego por las regiones de la costa pacífica comprendidas entre Nariño y el Chocó. Venezuela y Brasil también envían armas, por tierra, mar o en avionetas que aterrizan en la siempre renovada red de aeropuertos clandestinos del país. Eso también lo advirtió Moncada: nuestra topografía, dijo con un suspiro de impotencia, “facilita que inmensas zonas patrias sean un campo natural de aterrizaje”.

VÍCTIMAS. El ataque con pipetas bombas en el municipio colombiano de Bojayá tuvo uno de los episodios más violentos de Colombia debido a un ataque armado: dejó 119 muertos, 98 heridos y más de la mitad de la población en ruinas, pero no fue el único.

Foto: Camilo Rozo.

La diferencia radica en que ahora los grupos ilegales se valen del comercio formal y de las importaciones de otros países para camuflar sus alijos. Raúl Hazbún, uno de los jefes paramilitares desmovilizados en el año 2008, dejó en claro en una entrevista con la revista Semana que, tal como sucedía en los años sesenta, la complicidad con las autoridades locales, por una parte, y los sobornos a los reticentes, por la otra, siguen siendo las principales formas de evadir la vigilancia estatal.

—¿Ustedes utilizaron los barcos bananeros para traer armas?

—Nunca fue en barcos bananeros. Yo participé en el ingreso de 4.200 fusiles a Colombia, que los trajimos de Bulgaria camuflados entre la urea, que es abono para el banano, pero los bananeros no tuvieron ninguna responsabilidad.

—¿Cómo encaletaron los fusiles y cómo los descargaron?

—El barco llegó al golfo de Urabá y ya teníamos legalmente las licencias de exportación de esa urea. Se contrató a Banadex, que era filial de Chiquita, porque era la única empresa que tenía la infraestructura para descargarla en contenedores y a granel.

—¿Banadex sabía lo de los fusiles?

—No, se dieron cuenta a las doce de la noche, porque cuando estaban bajando la urea se partió un palo y, cuando cayeron los sacos, también cayeron las trompetillas de los fusiles. Nos tocó asegurar una lancha con tropa para que no dejaran bajar a nadie del barco, y ya todo el mundo empezó a trabajar obligado. Torcimos a un cabo de la Policía con un cuento de que venía un contrabando de urea y que habíamos pagado impuestos por 1.000 bultos, pero venían 2.000, y le pedimos que nos dejara sacarlos. ¿A ese policía sabe qué le dimos? Tenían catorce camarotes en la estación de Policía y ninguno tenía tablas ni colchonetas, y el techo era de Eternit y estaba roto. Eso costó millón y pico de pesos. No hubo que pagarle comisión en esa vuelta [31].

Los fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz han intentado cubrir los vacíos informativos, las contradicciones y las revelaciones a media lengua de testimonios como este preguntándoles a los guerrilleros, paramilitares y miembros del Ejército que se han acogido a su potestad que en dónde y a través de quiénes obtenían sus armas, pero poco, prácticamente nada, de esas confesiones ha salido a la luz pública.

Por ahora sólo se conocen detalles chuscos como que uno de los discos más populares entre las FARC era 'Guitarra armada' (1979), de los hermanos nicaragüenses Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. Se explica: una de sus canciones, “¿Qué es el FAL?”, le enseña a milicianos presuntamente analfabetos cómo operar, desarmar y limpiar el fusil francés del mismo nombre.

Pero si los servicios de inteligencia, los fiscales y la investigación periodística han fracasado en el empeño de registrar con exactitud las rutas por donde entran las armas a Colombia, la novela, por contraste, sí nos ha dado mapas que, al margen de su carácter ficticio, resultan muy verosímiles a la hora de pensar los mil y un caminos del contrabando.

En un pasaje extraordinario de 'Historia secreta de Costaguana', Juan Gabriel Vásquez reconstruye el periplo de un fusil Chassepot desde Toulon en Francia, donde fue fabricado en 1866, hasta un playón del río Atrato en Colombia una década después. Nada impide que, ajustando ciertos detalles, esa descripción imaginaria nos sirva como cartografía real de los actuales barzaleros de armas.

Hecho en casa

La anterior enumeración del mercado paralelo estaría incompleta si no incluyera lo que conocemos popularmente como “armas hechizas” y que el Derecho Internacional Humanitario tipifica como “no convencionales”. Aunque la fabricación de armamento casero siempre ha existido y no es para nada exclusiva de Colombia, tiene un particular arraigo en el imaginario nacional porque el asesinato que partió en dos la historia del país fue cometido con un revólver de esas características.

Cuando los peritos Josué Rodríguez y Karl Romanosky revisaron el arma con que Juan Roa Sierra mató en 1948 al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, pensaron en primera instancia que era un Smith & Wesson calibre 32 corto, probablemente importado, pero casi enseguida descubrieron que se trataba de una pistola marca Canario o Lechuza, que es como en los años cuarenta del siglo XX denominaban a las armas de fuego reconstruidas, adaptadas o de procedencia incierta [32].

Se ha sugerido que los colombianos tenemos un desprecio especial por la vida humana o una inclinación particular por la delincuencia.

Ya en esas fechas, José Antonio Osorio Lizarazo se preguntaba en 'El día del odio' (1952) a cuánto ascendería el tamaño del arsenal clandestino en Colombia. Desde entonces ese enigma no ha dejado de atormentar a los científicos sociales y casi podría decirse que es la interrogación por excelencia: en la medida en que no ha recibido respuesta, sigue aguijoneando, por un lado, nuestros afanes investigativos y, por el otro, dándole pabilo a las llamas de nuestra incertidumbre. De acuerdo con documentos de la Fiscalía y de la Fundación Ideas para la Paz, existen ahora mismo en Colombia entre dos y cuatro armas ilegales por cada una con salvoconducto, y muchas de ellas, si no la mayoría, son hechizas.

Por más imperfecto que sea, ese dato permite apuntalar las cuentas de los párrafos precedentes. Porque si los registros sugieren que las armas con salvoconducto son alrededor de un millón, entonces no es descabellado suponer que la suma de las legales e ilegales sea cuatro veces mayor.

El coronel Marulanda, que además es asesor de seguridad en Colombia, cree que un 15% de las pistolas y fusiles ilícitos proviene de Estados Unidos.

La afirmación descorre un velo tragicómico, más apropiado para la novela que para el reportaje, pues confirma que la guerra en Colombia se libra tanto con armas de última generación como con artefactos parientes de la carraca de burro con que Caín mató a su hermano Abel.

Fisto, tatucos, quiebrapatas —y un burro

Entre las FARC —muchos de cuyos miembros fundadores eran simpatizantes o militantes gaitanistas—, la dificultad para conseguir armas de cualquier tipo por los bloqueos oficiales y sus incapacidades para salir al mercado potenció la fabricación casera.

Esta práctica no es un asunto secundario dada la dimensión y alcance del conflicto armado con la guerrilla en Colombia: las FARC mantuvieron la disputa armada con el Ejército por más de cincuenta años, lo que supone que desde 1964, cuando comenzaron las escaramuzas, sus guerrilleros estuvieron recolectando tuberías para agua potable, armazones de bicicletas, tuercas, tornillos, canicas de vidrio, tubos de escape de automóviles, extintores en desuso y decenas de adminículos inofensivamente domésticos en manos de mecánicos de barrio o padres de familia con talleres en el garaje, pero temibles cuando pasaban por la inteligencia adaptativa de los artesanos revolucionarios.

Toda historia de las armas hechizas es por definición incompleta —¿quién puede decir cuál es el último adminículo mortal descubierto si bajo cada piedra y en cada celda puede haber sorpresas?—, pero la historia del conflicto armado colombiano lleva una impronta muy marcada por el gasto millonario en armamento y la improvisación más callejera posible.

MUERTES. El 80% de los homicidios en Colombia se hacen con armas livianas. De ese total, entre el 10 y 14% corresponde a guerrilleros disidentes de las FARC, miembros milicianos de los grupos paramilitares.

Foto: Camilo Rozo

Al principio, los guerrilleros de las FARC se concentraron en la reparación de sus viejas escopetas de fisto [33] —antiguos rifles de caza que cargan perdigones por la boca del caño—; sin embargo, con el paso de las décadas, y urgidos por equilibrar algunos descalabros militares, acabaron construyendo morteros de 60 milímetros con tubos de Ecopetrol, granadas artesanales a las que llamaban “tatucos”, minas “quiebrapatas” y otra serie de armas de hechura doméstica que a la postre serían su ruina moral.

El ataque con pipetas bombas en el municipio chocoano de Bojayá es el más conocido de esos episodios porque dejó 119 muertos, 98 heridos y más de la mitad de la población en ruinas, pero no fue el único. El 12 de marzo de 1996 guerrilleros al mando de alias Canaguaro llegaron a Chalán, en el departamento de Sucre, compraron un burro de carga, le montaron explosivos y explotaron al animal por control remoto cuando se encontraba frente a la Alcaldía, matando a 21 agentes. Algo similar hicieron el 25 de enero de 2002, aunque ya no con un burro sino con una bicicleta cargada de Amonal que quitó la vida a cuatro policías, una niña y su mamá e hirió gravemente a 28 vecinos del barrio Fátima de la capital colombiana.

Un mercado millonario hecho de rudimentos

En el mundo del hampa el camino tuvo los mismos vericuetos. De los viejos “revólveres jurungos” con que los atracadores asustaban a los parroquianos en los años cincuenta y sesenta se pasó en los noventa a los “changones” —la pronunciación colombiana del inglés shotgun—. Un changón es, según la clasificación de la Policía Nacional, un “monotiro” —esto es, un arma que solo puede disparar una bala— o un “artefacto” —es decir, un simulacro de arma que nada más sirve para amedrentar a las posibles víctimas. En palabras de un agente en la bodega de armas de la Policía: “No todos disparan, pero todos sí que asustan”.

Por rudimentarios que sean, un changón puede tener la misma efectividad que una pistola convencional, siempre y cuando la distancia de tiro no exceda los cinco metros. Además, fabricarlos es relativamente fácil: basta tener un torno, unas piezas de metal y saber algo de metalmecánica. Por eso, afirma Juan Miguel Álvarez, autor de un libro sobre las escuelas de sicarios en el departamento de Risaralda, “en Colombia toda persona con un torno en el garaje de su casa es potencialmente un armero” [34].

Estas no son hipérboles. Hace diez años, un grupo de pandilleros contó a periodistas del diario El País de Cali que conseguir changones era “como frotar la lámpara de Aladino. Uno dice: necesito un fierro para hacer tal vuelta y alguien te dice: yo sé dónde”. Más recientemente, una investigación del canal RCN reveló que comprar un revólver en el mercado negro de Bogotá es un proceso tan barato como expedito. Con 180 dólares y una mañana libre cualquiera puede agenciarse un revólver.

Esta elevada demanda de changones ha propiciado que aparezcan marcas diferenciadas. El intendente José Rodríguez, profesor de balística en la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, recuerda que cuando estuvo destacado en los años noventa en Cartago —uno de los municipios donde Cartel del Valle estableció importantes cabezas de playa— capturó a varios delincuentes con pistolas que, a primera vista, era indistinguibles de una Pietro Beretta de 9 milímetros. Una inspección más detallada revelaba sin embargo que, a un lado del cañón, donde debería estar grabado el nombre del fabricante, sólo se encontraba la palabra Cartagüeña. “Se llamaban así, y eran famosas en todo el Valle y hasta en Pereira”.

Desde los años 50 se conoce que algunos miembros del Ejército y la Policía no sólo entregan material bélico a grupos al margen de la ley, sino que los blindan contra cualquier acusación.

Las Cartagüeñas no eran los únicos changones contramarcados. También estaban los Ruger, los Koll, los Llama, los Guacharaca; cada uno era distinto y a veces incluso tenían su propio logo. Más que un “desarrollo de marca”, lo que estos nombres insinúan es que detrás de ellos existe un taller o un artesano con experiencia probada. Un policía que entrevisté y me pidió no revelar su nombre me dijo que “por lo menos el 80 por ciento de los capturados en las fábricas clandestinas tenía antecedentes”, una información que corroboran numerosas noticias de prensa.

En los años noventa del siglo pasado un changón costaba cerca de $5 dólares; hoy con facilidad puede superar la barrera de los $60. Ese notable incremento en el precio es la principal razón para que muchos piensen que, contra cierta creencia ampliamente extendida, los changones no son un fenómeno específico de aquellos tiempos. De hecho, si nos guiamos por el informe ya citado de la Fiscalía, el número de armas fatto in casa está lejos de ser marginal: de las 85.982 piezas incautadas en el país entre 2014 y 2016, un 43% —37.210— eran hechizas.

La cifra podría ser incluso más alta si atendemos a que el 5% “no fue catalogado”, en vista de que eran “armas de alta calidad que se asemejan a las originales”, pero sobre las cuales “no hay certeza de su fabricante”. Tampoco hay una teoría sobre quién compra ese arsenal, pues está claro que ni las bacrim ni la guerrilla ni el crimen organizado tendrían semejante poder de intimidación armados con simples panchas o solopepos.

[Nota televisiva: la palabra changón y el objeto mismo se volvieron populares para el público colombiano no tanto por los periódicos y noticieros de televisión donde se reseñaba la incautación de este tipo de armas, sino por la telenovela 'Fuego verde' (1996), en la que uno de los personajes mencionaba —y de paso mostraba con orgullo— su intimidante trabuco de fabricación casera.]

“Yo me armo, tú te armas”

Lo dicho hasta aquí permite enmarcar con notable nitidez la paradoja en que se debate Colombia. A despecho del lugar común, en el país nunca hubo cantidades mareadoras de armas. Eso fue cierto en el siglo XIX, cuando empezábamos nuestra andadura republicana, y lo es todavía en el inicio de la segunda década del siglo XXI. De hecho, si se consulta el Small Arms Survey de 2018, estamos lejos de ser la nación americana con mayor porcentaje de armas ligeras por cada cien habitantes. Por delante nuestro figuran, entre muchos otros, la Guayana francesa, las Islas Vírgenes nortamericanas, Paraguay, Venezuela, México, El Salvador, Puerto Rico, Surinam, para no mencionar los casos de Uruguay, Canadá y Estados Unidos, los tres países donde, según el mismo reporte, es mayor la proporción[35]:

Como han recalcado muchos investigadores y como corrobora la propia experiencia, no es posible establecer una relación causal entre posesión de armas y homicidios. El punto crítico es que, a diferencia de Costa Rica, donde la proporción es igual a la nuestra, y sobre todo de Uruguay, con una tasa de 34.7, en Colombia un arsenal de tamaño medio se traduce en una letalidad que en varios momentos ha superado las cotas más altas del continente.

El Small Arms Survey de 2017 llama la atención sobre un caso en Guatemala en que 32 armas fueron usadas en al menos 238 homicidios. En Medellín, sobre todo en la década de 1980, se presentaron números similares, e incluso un poco más altos, entre los sicarios de la banda los Priscos [36].

Ahora bien: contra lo que sugieren los datos anteriores, el mayor número de víctimas por armas de fuego no se presenta entre los miembros de organizaciones al margen de la ley sino entre la población civil. En 'Hacia una regulación global del comercio internacional de armas' [37], Ángel Sánchez Legido señala que solo el 10% de las víctimas de muerte violenta en el mundo están involucrados directamente en revueltas ciudadanas, conflictos armados o actos de terrorismo; todos los demás, son civiles que caen en medio del fuego.

Los datos disponibles para Colombia coinciden con las cifras expuestas por el profesor español: el 80% de los homicidios en nuestro país se hacen con armas livianas, y de esos entre un 10 y un 14% corresponde a guerrilleros disidentes de las FARC, miembros de las bacrim o milicianos de los grupos paramilitares. Estas cifras bastan para indicar la magnitud del problema: la restricción a la venta y al porte indiscrimado de escopetas, pistolas y changones no solo le salva la vida a mucha gente inocente, sino que contribuye a mejorar sus condiciones de vida.

Dada su deslucida historia, el Estado colombiano debería intervenir Indumil y reorganizar el sistema de la Fiscalía para verificar antecedentes penales y el de la DCCA para otorgar salvoconductos. Nada de eso, sin embargo, tendrá efecto —o los tendrá muy limitados— si al mismo tiempo no se erradica el influjo de Maquiavelo y su teoría de los ciudadanos en armas. Un repaso veloz por la prensa colombiana de los últimos cincuenta años permite advertir una pauta: cada vez que la inseguridad crece, y que la conflictividad social aumenta, el reflejo instantáneo es armar a los civiles.

En 1961, en un editorial titulado “El reino del pavor”, el diario La República pedía a gritos que a los agricultores colombianos se les permitiera “armarse y ejercer el derecho a la legítima defensa”. Según sus directores, el expresidente conservador Mariano Ospina Pérez y el empresario Julio C. Hernández, la súplica debía ser escuchada porque “el desarme de las gentes de bien es la garantía que confiere el Estado a los malos ciudadanos”.

Otro editorial parecido reiteraba la importancia de la legítima defensa en un contexto en el que muchos de los grandes tenedores de tierra ya estaban armados. “Las armas en manos de particulares honestos”, se decía, “pueden secundar eficazmente la acción del Ejército y contribuir a la gran tarea de paz en que todos estamos empeñados”.

Desde una orilla ideológica opuesta, el grupo guerrillero M-19 reclamaba el mismo derecho cuando anunció su aparición a través de avisos en los que se satirizaba una frase del ministro de Defensa, general Carlos Camacho Leyva. “Todo ciudadano debe armarse como pueda”, había dicho el oficial en 1978, y ellos respondían: “¡¡Nosotros lo hicimos!! 5.000 armas para el pueblo”. ¿Será necesario recalcarlo? El humor de la proclama sólo acentuaba su carácter siniestro.

Cinco años más tarde, en 1983, el periódico liberal El Tiempo [38] invocaba una fórmula en la que se mezclaba, de manera desconcertante, tanto lo pedido por el diario conservador como por los insurgentes más radicales. “Sólo hay dos maneras de vencer a los violentos. Con la bandera nacional en el pecho o con las armas en la mano. Los colombianos estamos dispuestos a utilizar los dos métodos”.

Considerando el grado de violencia de nuestra historia, causa consternación que estas ideas no sólo persistan en el discurso público, sino que se repitan casi calcadas desde 1961. Tres años atrás el representante a la Cámara Christian Garcés solicitó que se revisara el decreto que restringe el porte legal de armas, pues “hay una narrativa según la cual el ciudadano honesto tiene que arrodillarse frente al criminal” [39]. Hace pocos días, la senadora María Fernanda Cabal propuso lo mismo, esta vez con el argumento de que “el porte de armas, cuando se restringe, les da ventaja a los delincuentes” [40].

El número de armas fatto in casa está lejos de ser marginal: de las 85.982 piezas incautadas, entre 2014 y 2016, un 43% era hechizo.

En el pasado ya escuchamos estos reclamos.

En el pasado ya oímos que las gentes de bien le pedían al presidente de la república “flexibilidad” para cargar una Smith&Wesson o una Browning calibre 22.

En el pasado ya nos dijeron que los chopos, las pistolas, las escopetas, los changones “sólo se utilizarían para la legítima defensa”.

Ya oímos una vez, muchas veces, que no hacerlo sería como “desproteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y premiar a los violentos”.

Sin importar en qué momento fueron formuladas estas peticiones, el resultado siempre fue el mismo: una carnicería. Quien sólo pensaba defenderse, terminó convirtiéndose él mismo en victimario; quien nada más quería custodiar su tierra, acabó arrebatándosela a los demás; quien únicamente quería protegerse de los bandidos, concluyó fundando grupos paramilitares.

“¿Qué saben los rifles de nosotros?”, pregunta José Altamirano en la 'Historia secreta de Costaguana'.

“Que nunca escarmentamos”, pudo haber sido la respuesta.

Pregunto al plomo

Las elegantes —estoy tentado a decir “las glamorosas”— fotografías de Camilo Rozo que acompañan este artículo tienen un valor que fácilmente podría pasar desapercibido. Resultado de dos visitas en el año 2017 a la bodega de armas confiscadas de la Policía Nacional en Bogotá, muestran, sobre todo, fantasmas: a estas alturas, ninguno de esos canarios y lechuzas existe, pues las autoridades destruyen las armas hechizas tras varios meses y según el volumen de los decomisos.

Ese valor digamos testimonial, de archivo, pasa de inmediato a un segundo plano cuando consideramos que esos changones expresan la fatal dualidad de un país donde el anhelo de muchos es tener un fierro y que las armas les consigan lo que la ley nunca ha podido darles. Por un lado, son objetos que expresan nuestra al parecer inagotable pulsión de muerte; artefactos que muestran sin tapujos el ansia de poder, la desmesura y la maldad que nos han avergonzado siempre. Pero, por otro lado, también son piezas en las que deslumbra el ingenio y la recursividad que nos enorgullecen tanto, y de los cuales dependemos para sobrevivir en una sociedad injusta, desigual y llena de obstáculos.

En 1876 el pintor José María Espinosa escribió en sus 'Memorias de un abanderado' que Colombia era una “profesora consumada en el arte de derramar sangre”. Unos años más tarde, en 1924, José Eustasio Rivera hizo eco a esas palabras al escribir en la primera línea de 'La vorágine: “Jugué mi corazón al azar, y me lo ganó la violencia”. Desde entonces, mientras crece la lista de armas y descubrimos que, como sospechábamos [41], nuestros vecinos están armados hasta los dientes, repetimos en voz baja el poema de Charles Simic:

Pregunto al plomo:

¿Por qué has permitido

que se te convierta en bala?

¿Has olvidado a los alquimistas?

¿Has abandonado la esperanza

de convertirte en oro?

Nadie responde.

Plomo. Bala.

Con nombres como esos

el sueño es largo y profundo.

Tienes reportajes guardados

Tienes reportajes guardados